Warum gerade ADHS-Betroffene von weniger Besitz profitieren

Ordnung zu halten ist für viele Menschen eine Herausforderung, für Menschen mit ADHS kann es jedoch zu einem echten Dauerbrenner werden. Nicht selten stapeln sich Papiere, verschwinden Dinge im Chaos oder wird das Putzen zur Mammutaufgabe. Der Wunsch nach einem aufgeräumten Zuhause ist da, doch zwischen Impulsivität, Konzentrationsproblemen und innerer Unruhe bleibt der Alltag oft unstrukturiert. Genau hier kann ein minimalistischer Lebensstil enorm entlasten (Roselló et al., 2020).

Weniger Dinge bedeuten: weniger Entscheidungen, weniger Reize, weniger Überforderung. Minimalismus ist dabei kein ästhetisches Ideal, sondern eine funktionale Strategie, um mit den eigenen kognitiven Ressourcen besser haushalten zu können. Er schafft klare Strukturen, macht Abläufe vorhersehbarer und entlastet das Gehirn.

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du mit ADHS Ordnung schaffen kannst, warum weniger oft mehr ist und welche Systeme dir helfen können, dauerhaft den Überblick zu behalten, ohne dass du deine Energie für ständiges Aufräumen verschwenden musst (Roselló et al., 2020).

Warum Ordnung bei ADHS so schwierig ist

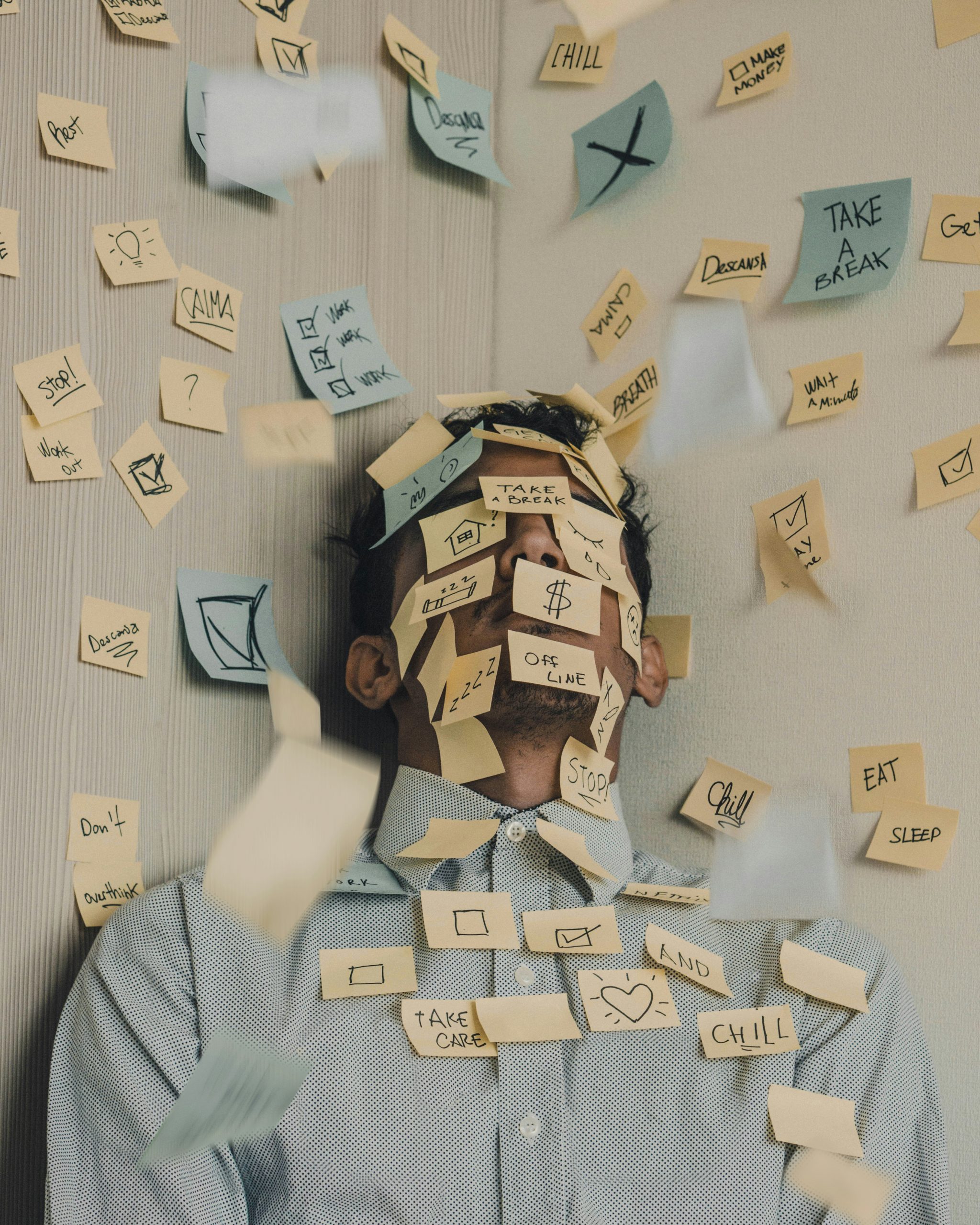

Menschen mit ADHS haben oft ein anderes Verhältnis zu Reizen, Struktur und Aufmerksamkeit als neurotypische Personen. Während viele Menschen im Alltag automatisch unwichtige Informationen ausblenden, bleibt bei ADHS-Betroffenen vieles gleich intensiv präsent. Das bedeutet: Jede herumliegende Sache, sei es ein Notizzettel, ein offener Karton oder ein Kabel, kann Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Fokus unterbrechen. Aus einem aufgeräumten Raum wird so in kürzester Zeit ein Chaos aus Reizen und Impulsen, das kaum noch steuerbar ist (Roselló et al., 2020).

Dazu kommt: ADHS geht häufig mit Schwierigkeiten bei der sogenannten exekutiven Funktion einher, also mit der Fähigkeit, Handlungen zu planen, in logischer Reihenfolge durchzuführen und abzuschliessen. Das macht nicht nur das Aufräumen an sich herausfordernd, sondern auch die Entscheidung, wo man überhaupt anfangen soll. Viele Betroffene berichten, dass sie gedanklich ständig zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herspringen. Während man gerade versucht, den Schreibtisch aufzuräumen, fällt einem ein, dass der Geschirrspüler noch ausgeräumt werden muss. Beim Gang in die Küche fällt ein ungeöffneter Brief auf, der dann gleich geöffnet und bearbeitet wird und plötzlich ist der ursprüngliche Plan vergessen (Roselló et al., 2020).

Der sogenannte „ADHS-Kreislauf der Überforderung“ beginnt oft genau hier: Kleine Unordnung wird zur grossen Unordnung, weil die Reizfilter fehlen, die Planung schwerfällt und der Überblick schnell verloren geht. Das führt nicht selten zu Frustration, Scham oder Rückzug. Viele ADHS-Betroffene kennen den Moment, in dem man am liebsten die ganze Wohnung „ignorieren“ möchte, weil das Chaos zu überwältigend wirkt.

Der klassische „Aufräumtag“, also der Versuch, alles in einer grossen Aktion wieder in Ordnung zu bringen, kann kurzfristig helfen, wirkt aber häufig wie ein Tropfen auf den heissen Stein. Ohne ein tragfähiges System dahinter und ohne Gewohnheiten, die die Ordnung erhalten, kehrt das Chaos oft nach wenigen Tagen zurück. Genau hier setzt ein strukturierter, minimalistisch geprägter Ansatz an – denn Ziel ist nicht ein perfekt aufgeräumtes Zuhause, sondern ein Alltag, der für das eigene Gehirn funktioniert.

Minimalismus als Lösungsansatz: weniger Dinge, weniger Reize

Der Ansatz des Minimalismus kann für Menschen mit ADHS eine enorme Erleichterung sein. Denn: Je weniger Gegenstände sich im sichtbaren Umfeld befinden, desto weniger potenzielle Ablenkung entsteht. In einer überladenen Umgebung wird das Gehirn ständig mit neuen Reizen konfrontiert – jede offene Kiste, jeder Stapel Bücher oder jede herumliegende Jacke kann das Gefühl auslösen, „ich müsste mich darum kümmern“. Minimalismus schafft Klarheit, visuell wie mental.

Der Ansatz des Minimalismus kann für Menschen mit ADHS eine enorme Erleichterung sein. Denn: Je weniger Gegenstände sich im sichtbaren Umfeld befinden, desto weniger potenzielle Ablenkung entsteht. In einer überladenen Umgebung wird das Gehirn ständig mit neuen Reizen konfrontiert – jede offene Kiste, jeder Stapel Bücher oder jede herumliegende Jacke kann das Gefühl auslösen, „ich müsste mich darum kümmern“. Minimalismus schafft Klarheit, visuell wie mental.

Weniger Besitz bedeutet nicht nur weniger zu organisieren, sondern auch weniger Entscheidungen. Und genau diese Vielzahl an kleinen Entscheidungen, wohin mit dem Ladegerät? Behalte ich diese Tasse oder nicht? Brauche ich drei Paar Kopfhörer?, führen bei ADHS häufig zu mentaler Erschöpfung. Wer nur noch die Dinge besitzt, die wirklich genutzt oder geliebt werden, reduziert nicht nur die optische Unruhe, sondern auch die kognitive Belastung im Alltag.

Der erste Schritt hin zu einem minimalistischen Lebensstil muss dabei nicht radikal sein. Es geht nicht darum, von heute auf morgen 80 % der eigenen Sachen zu entsorgen. Vielmehr hilft eine langsame, bewusste Reduktion, beispielsweise Raum für Raum. Wer einmal erlebt hat, wie befreiend eine leere Ablagefläche oder eine klar strukturierte Garderobe wirken kann, wird den Effekt schnell zu schätzen wissen.

Minimalismus bietet ausserdem den Vorteil, dass sich Ordnung einfacher halten lässt, denn wenn jeder Gegenstand seinen festen Platz hat und keine „Zwischenablagen“ mehr nötig sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich erneut Unordnung ansammelt. Weniger Zeug bedeutet weniger Aufwand, ein Prinzip, das bei ADHS einen grossen Unterschied machen kann. Und nicht zuletzt schafft eine minimalistische Umgebung auch innerlich mehr Ruhe, ein entscheidender Faktor für Fokus, Erholung und Wohlbefinden (Roselló et al., 2020).

Struktur schaffen, die zu dir passt, und nicht umgekehrt

Viele Menschen mit ADHS haben die Erfahrung gemacht, dass klassische Ordnungssysteme bei ihnen nicht funktionieren. Ein aufgeräumter Schreibtisch mit beschrifteten Ordnern, eine durchgetaktete Morgenroutine oder ein minutiös geführter Haushaltsplan können sich eher wie ein Korsett anfühlen als wie eine Hilfe. Das liegt daran, dass ADHS nicht nur mit einer erhöhten Ablenkbarkeit einhergeht, sondern auch mit einer anderen Art zu denken und zu fühlen. Deshalb ist es entscheidend, nicht irgendeine Ordnung zu übernehmen – sondern eine, die wirklich zu dir und deinem Alltag passt (Roselló et al., 2020).

Ein funktionierendes System beginnt mit der ehrlichen Frage: Wie ticke ich eigentlich? Bist du eher ein visueller Typ, der Dinge nur dann im Blick behält, wenn sie sichtbar sind? Dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee, alles in Schubladen oder Kisten zu verstecken. Stattdessen helfen offene Regale, transparente Boxen oder farblich markierte Bereiche. Für Menschen mit ADHS gilt oft: Aus den Augen, aus dem Sinn, also sollten wichtige oder häufig benutzte Dinge immer sichtbar oder zumindest sehr leicht zugänglich sein.

Auch der Ort ist entscheidend: Der Schlüssel sollte dort liegen, wo du ihn automatisch ablegst, nicht dort, wo du denkst, dass er liegen sollte. Struktur funktioniert dann besonders gut, wenn sie sich an deinen realen Gewohnheiten orientiert, nicht an Idealbildern. Wenn du zum Beispiel deine Jacke nach der Arbeit immer über denselben Stuhl wirfst, dann wäre es effektiver, genau an dieser Stelle einen kleinen Haken oder eine Ablage zu schaffen, anstatt dich täglich zu „disziplinieren“, die Garderobe im Flur zu benutzen (Roselló et al., 2020).

Struktur heisst also nicht, sich einem starren System unterzuordnen, sondern das Umfeld so zu gestalten, dass es dich unterstützt. Ob mit Symbolen, Farben, Checklisten, magnetischen Whiteboards oder praktischen Körben: Erlaube dir, kreativ zu sein. Je intuitiver ein System zu bedienen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Alltag bestehen bleibt – auch wenn du gerade unter Druck stehst oder gedanklich abgelenkt bist.

Kurz: Ordnungssysteme sind nur dann hilfreich, wenn sie zu dir passen. Es gibt nicht das eine perfekte System, aber es gibt dein System. Und das darf so individuell, bunt oder pragmatisch sein, wie du selbst.

Weniger ist mehr: Minimalismus als Ordnungsstrategie bei ADHS

Für Menschen mit ADHS ist nicht nur das Aufräumen eine Herausforderung, sondern vor allem das Ordnung halten. Oft steht und fällt alles mit der Menge an Dingen, die sich im Alltag ansammeln. Je mehr Besitztümer im Spiel sind, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Genau hier setzt die minimalistische Lebensweise an, nicht als ästhetisches Lifestyle-Konzept, sondern als praktisches Werkzeug gegen Reizüberflutung und Entscheidungsstress (Alloway & Alloway, 2015).

Minimalismus bedeutet nicht, in einem leeren Raum mit einem einzigen Stuhl zu leben. Vielmehr geht es darum, sich bewusst zu fragen: Welche Dinge brauche ich wirklich? Und: Welche Dinge tun mir gut? Gerade bei ADHS kann jedes zusätzliche Objekt – sei es ein zweites Ladegerät, eine Kiste voller alter Unterlagen oder eine nie benutzte Küchenmaschine, zum Auslöser für Chaos werden. Denn alles, was man besitzt, fordert irgendwann Aufmerksamkeit: Es muss gelagert, geordnet, gereinigt, gefunden oder entsorgt werden. Weniger Dinge bedeuten daher auch weniger mentale Belastung (Alloway & Alloway, 2015).

Der Einstieg in den Minimalismus beginnt oft mit kleinen Schritten. Ein Beispiel: Statt sich vorzunehmen, die ganze Wohnung zu „entrümpeln“, hilft es, mit einer einzigen Schublade anzufangen. Oder mit dem Ziel: Jeden Tag ein Teil weniger im Haus. Bei Menschen mit ADHS ist der Hyperfokus ein bekanntes Phänomen – also warum ihn nicht gezielt nutzen? Eine halbe Stunde intensives Aussortieren kann Wunder wirken, wenn sie nicht zur Überforderung führt, sondern bewusst begrenzt ist (Alloway & Alloway, 2015).

Auch die Art der Aufbewahrung spielt eine Rolle: Wenn Dinge reduziert sind, brauchen sie weniger komplexe Ordnungssysteme. Ein Beispiel aus der Küche: Wer nur zwei Pfannen besitzt, braucht kein ausgeklügeltes Pfannenregal. Wer seine Kleidung auf ein paar Lieblingsstücke reduziert, kann sich beim Anziehen schneller entscheiden – und reduziert morgendlichen Stress (Alloway & Alloway, 2015).

Minimalismus kann somit ein wirksames Gegenmittel gegen das stetige „Zuviel“ im Alltag sein. Für Menschen mit ADHS ist das oft nicht nur eine Frage der Ordnung, sondern auch eine Form von Selbstfürsorge: Weniger Dinge bedeuten weniger Entscheidungen, weniger visuelle Reize und mehr Ruhe im Kopf. Und diese Klarheit schafft die beste Basis, um neue Routinen überhaupt erst aufbauen zu können.

Routinen entwickeln: Struktur schafft Entlastung

Während Ordnung für viele Menschen eine Frage des guten Willens ist, brauchen Menschen mit ADHS oft strukturierte Routinen, um dauerhaft Ordnung halten zu können. Spontanität ist zwar ein natürlicher Teil des ADHS-Erlebens, doch gerade beim Thema Alltag und Haushalt kann sie schnell zur Belastung werden. Routinen bieten hier nicht nur Orientierung, sondern reduzieren auch den mentalen Energieaufwand, der sonst für jede noch so kleine Entscheidung notwendig wäre (Alloway & Alloway, 2015).

Eine gut funktionierende Routine entlastet den Kopf, weil sie Entscheidungen abnimmt. Statt sich jeden Tag neu zu fragen „Wann mache ich die Küche sauber?“ oder „Wohin mit der Post?“, ist klar: Jeden Abend wird die Arbeitsfläche abgeräumt, jeden Freitag wird aussortiert, jeden Morgen landet die Post in einer Ablage zur Durchsicht am Sonntag. So wird Ordnung nicht mehr zu einer spontanen Großaktion, sondern zu einem Teil des Alltags (Ramos-Galarza et al., 2024).

Besonders hilfreich ist es, Routinen an bestehende Handlungen zu koppel, z. B. die Spülmaschine immer direkt nach dem Frühstück auszuräumen oder beim Zähneputzen am Abend auch kurz das Waschbecken zu wischen. Diese Verknüpfungen (auch als „Habit Stacking“ bekannt) helfen dabei, neue Gewohnheiten nicht als „Extraaufwand“ zu erleben, sondern als Erweiterung bereits vorhandener Muster.

Wichtig: Die Routinen müssen realistisch und einfach sein, bei ADHS gilt oft: Je komplizierter die Regel, desto schneller fällt sie weg. Deshalb lieber klein anfangen: Statt „Jeden Tag die Wohnung saugen“ reicht es zu Beginn völlig, sich vorzunehmen, „Montag = Bad, Donnerstag = Wohnzimmer“. Diese Entlastung durch feste Wochentage kann Struktur geben, ohne zu starr zu sein.

Mit der Zeit können diese Abläufe automatisiert werden und das ist genau der Punkt, an dem ADHS-Betroffene spürbar profitieren: Sobald eine Routine etabliert ist, entsteht Raum für Flexibilität an anderer Stelle. Und genau das schafft die nötige Balance zwischen Struktur und Spontaneität, ein zentrales Element für ein funktionierendes Ordnungssystem mit ADHS (Ramos-Galarza et al., 2024).

Ordnungssysteme vereinfachen: weniger ist oft mehr

Eines der häufigsten Missverständnisse im Umgang mit ADHS und Ordnung ist die Annahme, dass ein komplexes System für mehr Struktur sorgt. Dabei ist oft das Gegenteil der Fall: Je komplizierter ein Ordnungssystem ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es im Alltag nicht durchgehalten wird, besonders bei ADHS. Denn jedes zusätzliche Fach, jede Extra-Schublade oder farbcodierte Ablage bedeutet auch: mehr Entscheidungen, mehr Denkprozesse, mehr Möglichkeiten zu scheitern (Ramos-Galarza et al., 2024).

Menschen mit ADHS profitieren meist von klaren, visuell leicht erfassbaren und intuitiven Systemen. Ein einfaches Regal mit offenen Kisten kann hilfreicher sein als eine Schublade mit acht thematisch getrennten Unterfächern. Wenn man auf einen Blick sieht, wo etwas hingehört, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es auch tatsächlich dort hinräumt. Transparente Boxen oder beschriftete Behälter (z. B. „Posteingang“, „Stifte“, „Ladekabel“) sind ideal, sie reduzieren Reizüberflutung, ohne die Orientierung zu verlieren (Hoogman et al., 2020).

Auch das Prinzip „ein Platz für jede Sache“ ist entscheidend. Dinge brauchen einen festen, immer gleichen Ablageort. Wenn dieser einmal klar definiert ist, wird das Wiederfinden einfacher – und das Aufräumen weniger belastend. Für Menschen mit ADHS ist diese Konsistenz besonders wichtig, da sie helfen kann, mentale Energie zu sparen, die sonst bei jeder Suche aufs Neue aufgebraucht werden muss.

Ein weiterer Schlüssel: Reduktion. Wer weniger besitzt, hat automatisch weniger zu sortieren, zu pflegen und zu verlieren. Das bedeutet nicht, dass man radikal minimalistisch leben muss – aber es hilft enorm, wenn man z. B. nicht zehn Ladekabel, sieben verschiedene Trinkflaschen oder 25 Kugelschreiber besitzt. Auch doppelte Haushaltsgegenstände („für den Fall, dass…“) führen meist eher zu Unordnung als zu Sicherhei (Hoogman et al., 2020)t.

Fazit: Ein gutes Ordnungssystem für ADHS-Betroffene ist nicht besonders ausgeklügelt, sondern besonders einfach. Es setzt auf visuelle Klarheit, feste Abläufe und realistische Erwartungen. Denn je weniger man überlegen muss, wohin etwas gehört, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ordnung entsteht und bleib (Hoogman et al., 2020)t.

Routinen etablieren: kleine Schritte, grosse Wirkung

Ordnung entsteht nicht in einer einmaligen Aufräumaktion, sie lebt von Gewohnheiten. Für Menschen mit ADHS sind Routinen dabei besonders wichtig, denn sie reduzieren die tägliche Entscheidungsflut. Wenn bestimmte Handgriffe zur Gewohnheit werden, spart das nicht nur Zeit, sondern auch mentale Energie (Hoogman et al., 2020).

Der Trick liegt darin, klein anzufangen: Statt jeden Abend die gesamte Wohnung aufräumen zu wollen, kann eine simple „5-Minuten-Regel“ helfen. Zum Beispiel: Bevor du ins Bett gehst, fünf Minuten lang herumliegende Dinge an ihren Platz zurückbringen. Oder: Immer nach dem Nachhausekommen die Jacke aufhängen und die Tasche an den gleichen Ort stellen (Hoogman et al., 2020).

Besonders hilfreich sind sogenannte «Ankerhandlungen», also Gewohnheiten, die du mit etwas verknüpfst, das du sowieso tust. Wenn du zum Beispiel morgens immer Kaffee kochst, kannst du dir angewöhnen, in der Zeit die Spülmaschine auszuräumen oder den Couchtisch abzuwischen. So entsteht Struktur, ohne dass sie wie zusätzlicher Aufwand wirkt (Hoogman et al., 2020).

Wichtig ist auch: Routinen brauchen Zeit, um sich zu festigen. Es ist ganz normal, dass neue Gewohnheiten anfangs holprig laufen. Entscheidend ist, dranzubleibenm ohne Perfektionsanspruch. Wer sich erlaubt, auch mal einen Tag auszulassen, ohne das gesamte System infrage zu stellen, hat auf lange Sicht mehr Erfolg.

Ein kleiner Tipp: Nutze visuelle Reminder, z. B. ein Whiteboard mit deinen drei wichtigsten Routinen oder eine App, die dich freundlich daran erinnert. Denn mit ADHS kann es passieren, dass man gute Vorsätze schlichtweg vergisst. Visuelle Hinweise helfen, im Blick zu behalten, was dir wichtig ist, und das ohne Druck, sondern als sanfte Unterstützung.

Visuelle Hilfen nutzen: wenn Bilder mehr sagen als Worte

Menschen mit ADHS sind oft visuell stark orientiert. Sie reagieren schneller auf Bilder, Farben und Symbole als auf geschriebene Worte oder verbale Anweisungen. Genau das kann man sich im Alltag zunutze machen: Visuelle Hilfen sind einfache, aber extrem wirksame Tools zur Strukturierung des Alltags (Eyre et al., 2022).

Beispiele gefällig? Statt einer langen To-do-Liste am Handy kann ein Whiteboard in der Küche mit Icons, Farben oder magnetischen Symbolen helfen, Aufgaben zu visualisieren. So wird nicht nur deutlich, was zu tun ist, es ist auch sichtbar, wie weit man schon gekommen ist. Das fördert die Motivation, weil Fortschritt erlebbar wird.

Auch im Bereich Ordnung sind visuelle Hilfen ein Gamechanger: Beschriftete Boxen mit Symbolen, transparente Aufbewahrungslösungen oder farblich codierte Bereiche (z. B. roter Ordner = Finanzen, blauer Ordner = Studium) helfen dabei, Dinge schneller zu finden und sie wieder am richtigen Ort zu verstauen (Eyre et al., 2022).

Ein weiterer Trick: Ersetze „geschlossene Systeme“ wie Schubladen oder Schränke (in denen Dinge schnell in Vergessenheit geraten) durch offene Regale oder durchsichtige Kisten. Wenn man sieht, was man hat, wird nicht nur das Suchen einfacher, es verhindert auch unnötige Mehrfachkäufe oder das Gefühl, im eigenen Besitz unterzugehen.

Visuelle Hilfen sind also keine kindliche Spielerei, sondern eine bewährte Strategie für kognitive Entlastung. Sie machen das Unsichtbare sichtbar und helfen, Ordnung und Struktur als etwas Erreichbares zu erleben, statt als ständige Überforderung (Eyre et al., 2022).

Fazit: Ordnung ist kein Ziel, sondern ein Prozess

Wer ADHS hat, wird vermutlich nie „perfekt“ ordentlich sein und das ist okay. Es geht nicht darum, ein Pinterest-taugliches Zuhause zu schaffen, sondern eine Umgebung, die dich unterstützt. Minimalismus, visuelle Systeme und Routinen sind keine starren Regeln, sondern Werkzeuge, die helfen können. Wichtig ist: anfangen, klein bleiben, dranbleiben. Und sich selbst nicht verurteilen, wenn es zwischendurch wieder chaotisch wird.