Menschen mit ADHS sind häufig nicht nur selbst stark gefordert, auch ihr Umfeld steht unter grosser emotionaler Belastung. Partnerinnen und Partner, Eltern, Geschwister oder enge Freunde übernehmen oft eine wichtige Rolle im Alltag. Sie helfen bei der Strukturierung, erinnern an Termine, vermitteln bei Konflikten oder versuchen, emotionale Krisen aufzufangen. Diese Unterstützung ist wertvoll, aber sie kann auch anstrengend und kräftezehrend sein (Kranz & Grimm, 2023).

Gerade bei chronischer Überforderung besteht die Gefahr, in ein sogenanntes Co-Abhängigkeitsmuster zu rutschen: Man übernimmt zunehmend Verantwortung für Dinge, die eigentlich beim Betroffenen liegen, und verliert dabei sich selbst aus dem Blick. Um das zu vermeiden, braucht es eine gute Balance zwischen Nähe und Abgrenzung (Kranz & Grimm, 2023).

Verständnis ist der erste Schritt

ADHS ist keine Frage von Willensschwäche oder Disziplin, sondern eine neurobiologische Besonderheit. Wer das begreift, kann viele Missverständnisse vermeiden und die Beziehung zu Betroffenen deutlich entspannter gestalten. Verhaltensweisen wie Unkonzentriertheit, Impulsivität oder emotionale Ausbrüche sind meist keine bewussten Entscheidungen, sondern direkte Folgen der veränderten Reizverarbeitung im Gehirn (Kranz & Grimm, 2023).

Statt Kritik oder Unverständnis ist es deshalb hilfreicher, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen: Was steckt hinter diesem Verhalten? Oft sind es Reizüberflutung, emotionale Erschöpfung oder ein innerer Stresszustand, die zu scheinbar „unerklärlichem“ Verhalten führen. Ein Perspektivwechsel kann dabei helfen, nicht alles persönlich zu nehmen, und so gemeinsam Lösungen zu finden (Kranz & Grimm, 2023).

Wichtige Grundhaltungen im Umgang mit ADHS-Betroffenen

Diese Haltungen helfen dabei, den Alltag mit ADHS, sei es als Angehöriger, Partnerin oder Kollege, besser zu gestalten:

- Geduld entwickeln: Veränderungen bei Menschen mit ADHS benötigen oft mehr Zeit als erwartet. Rückschritte gehören dazu. Es ist normal, wenn sich Fortschritte nicht linear zeigen. Eine gelassene Haltung hilft, Druck aus der Situation zu nehmen (Faraone & Larsson, 2019).

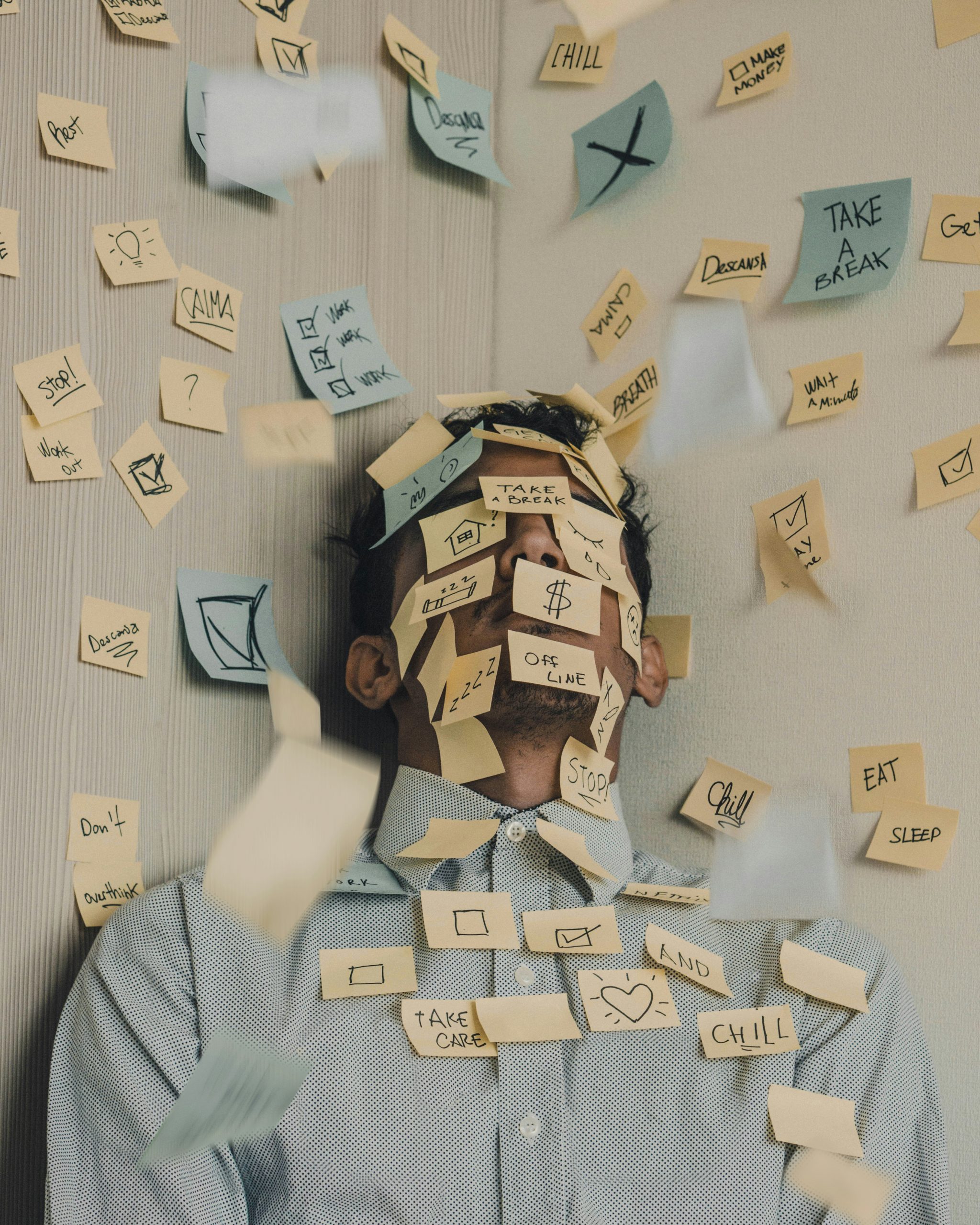

- Empathie zeigen: Viele ADHS-Betroffene kämpfen im Verborgenen mit einem ständigen inneren Chaos. Gefühle wie Reizbarkeit, Vermeidung oder Überforderung haben oft tiefere Ursachen, z. B. Erschöpfung durch dauernde Reizverarbeitung oder das Gefühl, nicht „funktionieren“ zu können (Faraone & Larsson, 2019).

- Humor zulassen: Der Alltag mit ADHS kann herausfordernd, aber auch absurd-komisch sein. Wer mit einem Augenzwinkern auf kleine Pannen reagiert, stärkt die Beziehung und verhindert Eskalation (Faraone & Larsson, 2019).

- Klar und liebevoll abgrenzen: Unterstützung ist wichtig, aber nicht auf Kosten der eigenen Gesundheit. Es ist völlig legitim, auch einmal „Nein“ zu sagen oder klare Regeln aufzustellen, besonders in belastenden Phasen. Stabilität für andere setzt eigene Stabilität voraus (Faraone & Larsson, 2019).

- Akzeptanz statt Perfektion: ADHS wird nie „wegtherapiert“. Ziel ist es nicht, den Alltag perfekt zu meistern, sondern tragfähige Wege zu finden, mit Herausforderungen umzugehen, im Miteinander, nicht im Gegeneinander (Faraone & Larsson, 2019).

- Offenheit und Wissen: Je mehr Angehörige über ADHS wissen, desto besser können sie reagieren. Ein offener Austausch über individuelle Strategien, Auslöser und Bedürfnisse kann Missverständnisse vermeiden (Faraone & Larsson, 2019).

6 konkrete Wege, wie du als Angehörige:r unterstützen kannst

-

Informiere dich über ADHS, gemeinsam oder allein

Wissen schafft Verständnis. Je mehr du über ADHS lernst, desto besser kannst du Verhalten einordnen und hilfreicher reagieren, besonders in stressigen Situationen (Faraone & Larsson, 2019).

- Lies fundierte Bücher oder Ratgeber über ADHS im Erwachsenenalter.

- Höre Podcasts oder schaue YouTube-Interviews mit Betroffenen und Fachpersonen.

- Besuche Online-Seminare oder Webinare, um dein Wissen zu vertiefen.

- Tritt Selbsthilfegruppen bei – der Austausch mit anderen Angehörigen hilft nicht nur emotional, sondern liefert oft auch praktische Tipps.

Ein offenes Gespräch über das Gelesene oder Gehörte kann zudem das gegenseitige Verständnis fördern, idealerweise ohne Vorwürfe oder Erklärungsdruck (Faraone & Larsson, 2019).

-

Kommuniziere klar, direkt und ruhig

Menschen mit ADHS verarbeiten Reize anders. Deshalb ist es wichtig, dass Kommunikation so wenig wie möglich durch Missverständnisse belastet wird (Amutio et al., 2024).

- Verwende Ich-Botschaften, um Gefühle auszudrücken, ohne Vorwürfe zu machen.

- Wähle ruhige Zeitpunkte für wichtige Gespräche, nicht im Streit oder unter Zeitdruck.

- Wiederhole zentrale Informationen freundlich, ohne belehrend zu wirken.

- Sei konkret: vage Andeutungen oder ironische Bemerkungen führen oft zu Unsicherheit oder Rückzug.

Beispiel für gelungene Kommunikation:

„Ich merke, dass mir Pünktlichkeit bei unseren Treffen wichtig ist. Wie können wir es schaffen, dass du dich daran besser erinnerst?“

-

Hilf bei Struktur, ohne zu kontrollieren

Struktur und Alltagserleichterung sind für viele ADHS-Betroffene eine grosse Herausforderung, vor allem, wenn viele Reize gleichzeitig auftreten. Unterstützung ist willkommen – solange sie nicht entmündigend wirkt (Amutio et al., 2024).

nicht entmündigend wirkt (Amutio et al., 2024).

- Unterstütze bei Termin- und Aufgabenmanagement, z. B. durch gemeinsame Kalendernutzung oder visuelle Pläne.

- Hilf bei der Priorisierung von To-Dos, ohne alles zu übernehmen.

- Erarbeite gemeinsam kleine Routinen für wiederkehrende Abläufe, das schafft Sicherheit.

- Nutze Tools wie Whiteboards, Reminder-Apps oder Wochenplaner, idealerweise zusammen ausgewählt.

Wichtig: Die Autonomie bleibt bei der betroffenen Person. Ziel ist Entlastung, nicht Kontrolle.

-

Erinnere sanft, statt zu drängen oder zu kritisieren

Vergessen ist bei ADHS meist keine Frage von Faulheit oder Desinteresse, sondern Teil der neurobiologischen Reizverarbeitung. Druck verschärft das Problem – Gelassenheit hilft (Miranda et al., 2021).

- Formuliere Erinnerungen neutral und unterstützend, z. B. durch gemeinsame Erinnerungsfunktionen oder einen freundlich angebrachten Post-it.

- Verwende klare, sachliche Sprache, Kritik in emotional geladenem Ton führt meist zu Rückzug oder Verteidigung.

- Stelle Zusammenhänge her, z. B.: „Wenn du heute zu spät kommst, könnten wir den Arzttermin verpassen, sollen wir gemeinsam vorher nochmal den Wecker stellen?“

- Setze nachvollziehbare Konsequenzen, statt mit Enttäuschung zu reagieren, dadurch bleibt die Beziehung stabil.

-

Unterstütze die Therapie, emotional und organisatorisch

Psychotherapie, Coaching oder medikamentöse Behandlung können entlastend sein, aber der Weg dorthin ist oft mit Zweifeln oder Überforderung verbunden. Hier kannst du konkret helfen, ohne dich zum Therapeuten zu machen (Miranda et al., 2021).

- Schlage ein Erstgespräch vor oder begleite zur ersten Sitzung, wenn gewünscht.

- Recherchiere gemeinsam Therapieangebote, insbesondere auch spezialisierte Stellen in der Schweiz.

- Unterstütze bei organisatorischen Aufgaben, z. B. beim Einreichen von Formularen oder der Kommunikation mit Versicherungen.

- Interessiere dich für den Prozess, ohne Erwartungen zu formulieren oder Ergebnisse zu bewerten. Frag lieber: „Wie ging es dir mit der Sitzung?“ statt „Hat es was gebracht?“

-

Schütze deine eigenen Grenzen und Bedürfnisse

Unterstützen heisst nicht, dich selbst zu vernachlässigen. Gerade bei chronischer Belastung ist Selbstfürsorge unerlässlich, auch für die Qualität eurer Beziehung (Miranda et al., 2021).

- Reflektiere regelmässig deine Rolle: Hilfst du, oder kompensierst du dauerhaft?

- Plane bewusste Auszeiten nur für dich, Spaziergänge, Hobbys oder Gespräche mit Freunden, die nichts mit dem Thema zu tun haben.

- Sprich offen über deine Gefühle, ohne Schuldzuweisungen, aber mit Klarheit über deine Belastung.

- Setze Grenzen, wenn du merkst, dass deine Kraft schwindet. Beispiel: „Ich bin für dich da, aber ich brauche heute einen Abend für mich, um neue Energie zu tanken.“

Was Angehörige vermeiden sollten und warum

Menschen mit ADHS leben mit Herausforderungen, die oft unsichtbar bleiben. Angehörige möchten in der Regel helfen und übernehmen dabei manchmal zu viel Verantwortung oder reagieren aus Überforderung heraus unbewusst ungünstig. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, was gut gemeint, aber nicht hilfreich ist (Wang et al., 2024).

Menschen mit ADHS leben mit Herausforderungen, die oft unsichtbar bleiben. Angehörige möchten in der Regel helfen und übernehmen dabei manchmal zu viel Verantwortung oder reagieren aus Überforderung heraus unbewusst ungünstig. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, was gut gemeint, aber nicht hilfreich ist (Wang et al., 2024).

Folgende Verhaltensweisen solltest du möglichst vermeiden:

- Dauerhafte Überverantwortung übernehmen

Wenn du ständig Aufgaben abnimmst oder Probleme löst, nimmst du der betroffenen Person die Möglichkeit, eigene Kompetenzen zu entwickeln. Das senkt das Selbstwertgefühl und kann zur Abhängigkeit führen. Unterstützen heißt nicht, alles zu regeln – sondern gemeinsam Strukturen zu entwickeln (O’Connor et al., 2023). - Ständige Kritik oder Kontrolle ausüben

Menschen mit ADHS erleben oft innere Selbstkritik. Wenn von außen zusätzlich permanente Bewertung kommt, auch wenn sie sachlich gemeint ist, führt das schnell zu Rückzug, Trotz oder Frustration. Versuche, konstruktiv zu begleiten statt zu überwachen. Eine klare, ruhige Kommunikation auf Augenhöhe hilft dabei am meisten (O’Connor et al., 2023). - Verharmlosen oder Bagatellisieren

Aussagen wie „Das ist doch nicht so schlimm“ oder „Reiss dich mal zusammen“ verletzen und vermitteln, dass die Schwierigkeiten nicht ernst genommen werden. ADHS ist keine Ausrede – sondern eine neurobiologische Realität, die ernsthafte Auswirkungen auf Konzentration, Planung, Impulssteuerung und das emotionale Erleben hat (All in the Family?, 2022). - Sich selbst vernachlässigen

Wer dauerhaft gibt, ohne eigene Grenzen zu wahren, gerät schnell in Erschöpfung oder Verbitterung. Angehörige sollten deshalb unbedingt auf die eigene seelische Gesundheit achten. Eigene Pausen, soziale Kontakte, Hobbys und eventuell professionelle Begleitung sind kein Luxus, sondern notwendig, um langfristig stabil unterstützen zu können (All in the Family?, 2022).

Fazit

ADHS betrifft nicht nur die Person selbst, sondern das gesamte soziale Umfeld, insbesondere Partnerinnen, Partner, Eltern, Geschwister oder enge Freunde. Angehörige sind eine wertvolle Ressource, wenn sie mitfühlend, aber klar bleiben.

Wichtige Prinzipien dabei sind:

- Verständnis statt Kontrolle

- Zuhören statt Bewerten

- Stärken sehen, nicht nur Defizite

- Selbstfürsorge leben, nicht nur fordern

Du musst nicht perfekt sein. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern darum, eine Haltung der Offenheit, Ehrlichkeit und Stabilität zu entwickeln. Nur wer selbst innerlich klar bleibt, kann in schwierigen Momenten eine echte Stütze sein.