ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) gehört zu den am weitesten verbreiteten neurobiologischen Erkrankungen und betrifft Menschen in verschiedenen Altersgruppen, von Kindern bis hin zu Erwachsenen. Trotz der breiten Bekanntschaft und der wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse über die Störung bleibt ADHS oft von einem dichten Netz aus Vorurteilen, Missverständnissen und Fehlinterpretationen umgeben. Dieses Stigma stellt für viele Betroffene eine erhebliche Herausforderung dar und erschwert sowohl den Zugang zu Unterstützung als auch die Integration in die Gesellschaft (DosReis et al., 2010).

Das Problem liegt nicht nur in der Verbreitung von falschen oder vereinfachten Darstellungen in den Medien und der Gesellschaft, sondern auch in der tief verwurzelten Wahrnehmung, dass ADHS als eine Art von persönlicher Schwäche oder als ein „Fehler“ des Charakters betrachtet wird. Diese Sichtweise führt häufig dazu, dass Menschen mit ADHS nicht die notwendige Unterstützung oder das Verständnis erhalten, das sie für ihren Alltag und ihre Entwicklung benötigen. Die Frage, warum dieses Stigma so hartnäckig ist und wie wir es überwinden können, ist entscheidend für eine gesellschaftliche Veränderung, die den Betroffenen hilft, sich als vollwertige und fähige Mitglieder der Gemeinschaft zu fühlen (DosReis et al., 2010).

Wie entsteht das ADHS-Stigma?

Stigmatisierung ist ein sozialer Prozess, bei dem bestimmte Merkmale, Verhaltensweisen oder Diagnosen negativ bewertet werden, oft aufgrund ihrer Abweichung von der gesellschaftlichen Norm. Bei ADHS kommen verschiedene Faktoren zusammen, die zu dieser negativen Wahrnehmung führen. Diese Faktoren verstärken sich oft gegenseitig und tragen dazu bei, dass Menschen mit ADHS regelmäßig mit Vorurteilen und Missverständnissen konfrontiert werden (DosReis et al., 2010). Die folgenden Punkte verdeutlichen, wie das ADHS-Stigma entsteht:

Norm. Bei ADHS kommen verschiedene Faktoren zusammen, die zu dieser negativen Wahrnehmung führen. Diese Faktoren verstärken sich oft gegenseitig und tragen dazu bei, dass Menschen mit ADHS regelmäßig mit Vorurteilen und Missverständnissen konfrontiert werden (DosReis et al., 2010). Die folgenden Punkte verdeutlichen, wie das ADHS-Stigma entsteht:

- Fehlende Aufklärung und Wissen: Ein entscheidender Grund für die Stigmatisierung von ADHS ist der Mangel an fundiertem Wissen. Viele Menschen haben nur oberflächliche oder veraltete Informationen über die Erkrankung. Sie assoziieren ADHS häufig mit fauligem Verhalten, schlechter Erziehung oder mangelnder Disziplin, ohne die neurobiologischen und psychologischen Grundlagen der Störung zu verstehen. Ein solcher Mangel an Verständnis führt zu Fehldeutungen des Verhaltens von Betroffenen, die als „Ungeübte“ oder „unsympathische Menschen“ wahrgenommen werden. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine komplexe Störung des Gehirns, die mit einer verzögerten Entwicklung in den Bereichen Aufmerksamkeit, Impulssteuerung und exekutiven Funktionen einhergeht (DosReis et al., 2010).

- Vorurteile durch Medien und Populärkultur: Medien spielen eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Stereotypen. Filme, Serien und Berichterstattung über ADHS neigen dazu, ein verzerrtes Bild der Erkrankung zu zeigen. Oft werden Menschen mit ADHS als «Chaoten», «Unruhestifter» oder «Störenfriede» dargestellt. Diese einseitige Darstellung verfestigt das Vorurteil, dass Menschen mit ADHS keine Kontrolle über ihr Verhalten haben oder in irgendeiner Weise weniger leistungsfähig sind. Besonders in der Populärkultur wird ADHS häufig als „Modekrankheit“ oder „Erfindung der Pharmaindustrie“ abgestempelt. Solche Darstellungen verzerren die Wahrnehmung und verstärken das Stigma. Diese Medienbilder führen dazu, dass viele Menschen, die an ADHS leiden, nicht ernst genommen werden, was ihre Bereitschaft verringern kann, sich Hilfe zu suchen (DosReis et al., 2010).

- Missverständnisse über die Symptome: Ein weiterer Aspekt des ADHS-Stigmas liegt in der Missinterpretation der Symptome. Obwohl Hyperaktivität ein typisches Symptom von ADHS sein kann, zeigt sich die Störung bei vielen Betroffenen auch durch Symptome wie Unaufmerksamkeit, Trägheit oder Vergesslichkeit. Diese Verhaltensweisen werden oft als „faul“ oder „unmotiviert“ wahrgenommen, was zu einer Fehleinschätzung führt. Insbesondere bei Erwachsenen, die möglicherweise als weniger „auffällig“ wahrgenommen werden, wird ADHS häufig übersehen oder nicht ernst genommen. Der Eindruck, dass betroffene Menschen einfach unorganisiert oder nicht genug motiviert sind, wird durch das Missverständnis über die inneren Prozesse, die zu diesen Verhaltensweisen führen, verstärkt (DosReis et al., 2010).

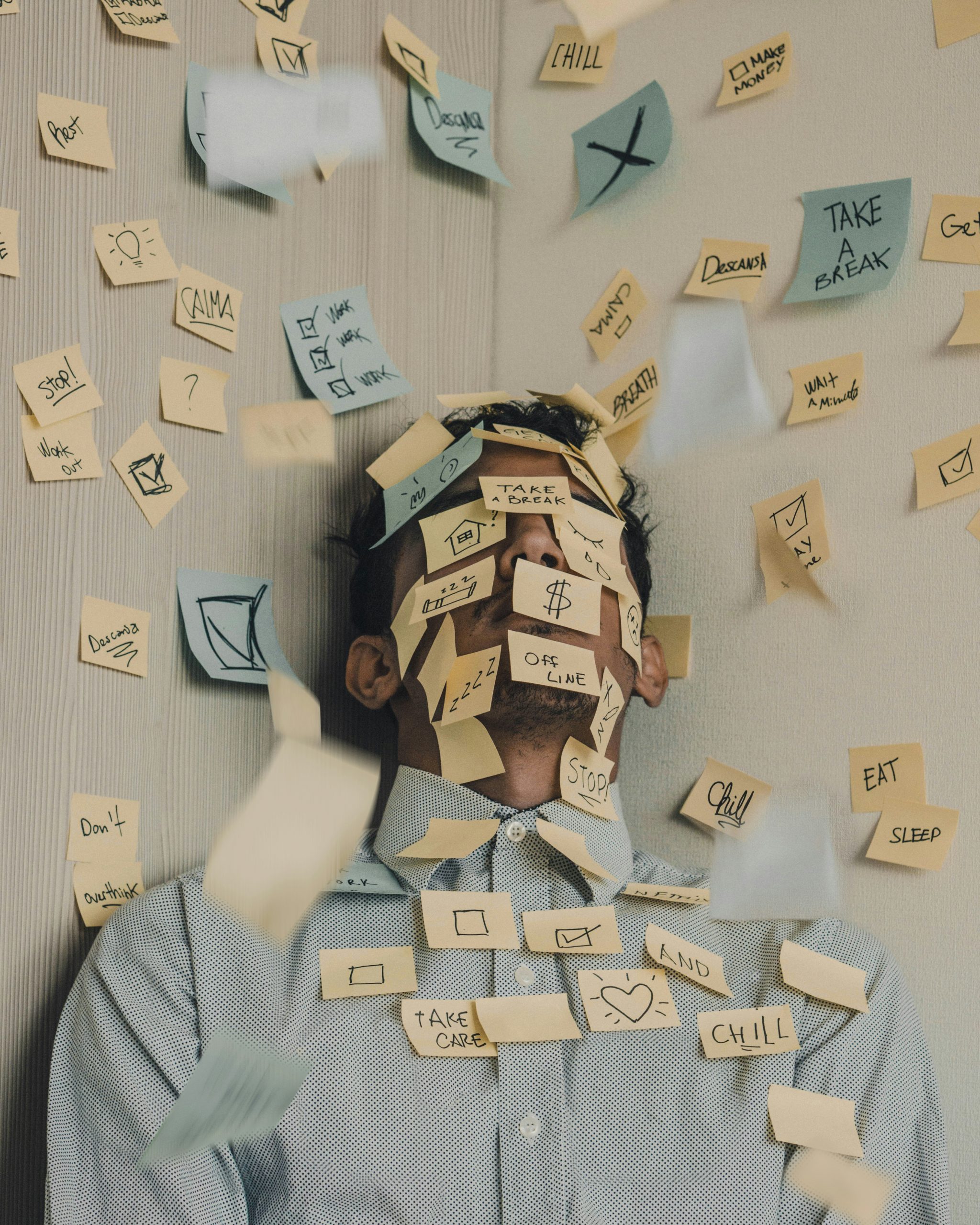

- Gesellschaftliche Erwartungen und Leistungsdruck: In unserer leistungsorientierten Gesellschaft gibt es wenig Verständnis dafür, dass Menschen mit ADHS mit einer anderen neurologischen Funktionsweise kämpfen. Der Leistungsdruck, der in vielen sozialen und beruflichen Kontexten herrscht, führt dazu, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren oder ihre Aufgaben zu organisieren, als weniger fähig oder unzuverlässig betrachtet werden. Besonders in Bildungseinrichtungen oder am Arbeitsplatz werden Menschen mit ADHS oft als „schwächer“ oder „weniger qualifiziert“ wahrgenommen, weil sie nicht den klassischen Anforderungen an Aufmerksamkeit und Organisation entsprechen. Dieser Druck verstärkt die Stigmatisierung und kann Betroffene in ihrem Selbstwertgefühl erheblich beeinträchtigen (DosReis et al., 2010).

- Mangel an Verständnis für die Vielfalt von ADHS: ADHS ist kein monolithisches Krankheitsbild, sondern ein Spektrum mit verschiedenen Ausprägungen und Symptomen. Einige Menschen mit ADHS zeigen auffällige Hyperaktivität und impulsives Verhalten, während andere mit unaufmerksamen und vergesslichen Symptomen kämpfen. Diese Variabilität führt oft dazu, dass die Störung entweder übertrieben oder überhaupt nicht wahrgenommen wird. Die Tatsache, dass ADHS sich in so vielen verschiedenen Formen manifestieren kann, trägt dazu bei, dass es als weniger ernst oder sogar als „Modeerscheinung“ abgetan wird. Auch die soziale Akzeptanz von ADHS-Symptomen variiert stark je nach Umfeld, was dazu führt, dass sich Betroffene oft unsicher über ihre Diagnose oder deren Auswirkungen fühlen (DosReis et al., 2010).

- Unzureichende Unterstützung und fehlerhafte Diagnosen: In vielen Fällen erhalten Menschen mit ADHS keine adäquate Unterstützung oder Behandlung. Dies liegt unter anderem an der Komplexität der Diagnose und der Tatsache, dass ADHS oft mit anderen psychischen Erkrankungen oder Störungen kombiniert ist. Zudem werden viele Menschen mit ADHS nicht rechtzeitig diagnostiziert, was dazu führen kann, dass ihre Symptome als „Charakterfehler“ abgetan werden. Dies verstärkt das Gefühl der Isolation und führt oft dazu, dass Betroffene ihren Zustand nicht akzeptieren oder sich mit der Diagnose nicht identifizieren können. Auch die Tatsache, dass ADHS immer noch von vielen als „Kinderkrankheit“ wahrgenommen wird, obwohl es auch Erwachsene betrifft, trägt dazu bei, dass die Wahrnehmung der Störung verzerrt ist (DosReis et al., 2010).

Die Auswirkungen der Stigmatisierung auf Menschen mit ADHS

Das Stigma rund um ADHS hat weitreichende und oft langanhaltende Auswirkungen auf die Betroffenen. Die gesellschaftliche Wahrnehmung von ADHS als eine Störung, die mit Schwächen, Faulheit oder mangelnder Disziplin gleichgesetzt wird, kann das Leben der betroffenen Personen erheblich beeinträchtigen. Dieser negative Blickwinkel führt nicht nur zu psychischen Belastungen, sondern hindert die Betroffenen auch daran, ihre Potenziale voll auszuschöpfen (DosReis et al., 2010). Die Stigmatisierung von ADHS kann auf verschiedenen Ebenen tiefgreifende Folgen haben:

- Geringes Selbstwertgefühl: Menschen mit ADHS haben oft das Gefühl, nicht den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Dieser ständige Vergleich mit anderen, der oft von negativen Etiketten begleitet wird, führt dazu, dass sie sich als „weniger wert“ empfinden. Sie beginnen, sich selbst in einem schlechten Licht zu sehen, was das Selbstbewusstsein erheblich beeinträchtigt. Das Gefühl, „anders“ zu sein, kann sich auch negativ auf die eigene Identitätsentwicklung auswirken und langfristig zu einem gestörten Selbstbild führen. Diese inneren Konflikte können die Fähigkeit, sich selbst zu akzeptieren und zu schätzen, massiv einschränken und zu einem verminderten Selbstwertgefühl führen (DosReis et al., 2010).

- Erschwerter Zugang zu Therapie und Unterstützung: Eine der größten Herausforderungen, mit denen ADHS-Betroffene konfrontiert sind, ist die Angst vor Stigmatisierung, die sie daran hindert, Hilfe zu suchen. Viele Betroffene, vor allem Erwachsene, zögern, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, weil sie befürchten, nicht ernst genommen zu werden. Sie könnten sich in der Therapie als „faul“ oder „unfähig“ stigmatisiert fühlen, was dazu führt, dass sie sich zurückziehen oder ihre Symptome nicht offen ansprechen. Diese Unsicherheit führt oft dazu, dass Betroffene Hilfe vermeiden und somit wichtige therapeutische Interventionen versäumt werden, die eine Verbesserung ihrer Lebensqualität ermöglicht hätten. Ein weiteres Problem ist, dass in einigen Fällen Ärzte oder Therapeuten, die nicht ausreichend über ADHS informiert sind, ebenfalls negative Vorurteile gegenüber der Diagnose haben, was den Zugang zu wirksamer Behandlung zusätzlich erschwert (DosReis et al., 2010).

- Soziale Ausgrenzung und Mobbing: Besonders im schulischen und beruflichen Kontext erleben viele Menschen mit ADHS Ablehnung oder sogar Mobbing. Ihre Symptome wie Impulsivität, Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität werden häufig missverstanden und als störend oder unzuverlässig wahrgenommen. Dies führt zu sozialer Isolation und einer Entfremdung von anderen, die die betroffenen Personen als „anders“ oder „problematisch“ wahrnehmen. Die betroffenen Menschen haben oft das Gefühl, nicht dazuzugehören, was ihre soziale Integration erschwert. Besonders in der Schulzeit, wenn Kinder besonders empfänglich für soziale Akzeptanz sind, können diese Erfahrungen tief verwurzelte Ängste und das Gefühl der Andersartigkeit hervorrufen. In der Berufswelt kann dies zu einem Mangel an beruflichen Chancen führen, da ADHS-Symptome oft als Hindernis für Erfolg angesehen werden. Die permanente Konfrontation mit Stigmatisierung kann das Gefühl der Ausgrenzung verstärken und die betroffenen Menschen dazu bringen, sich sozial zurückzuziehen oder sich mit einem negativen Selbstbild zu identifizieren (DosReis et al., 2010).

- Selbststigmatisierung und interne Diskriminierung: Eine besonders belastende Folge der Stigmatisierung ist die Selbststigmatisierung, bei der Betroffene beginnen, das negative Bild, das die Gesellschaft von ihnen hat, zu verinnerlichen. Sie nehmen die vorgefassten Meinungen und Stereotype über ADHS auf und beginnen, sich selbst als „versagen“ oder „unfähig“ zu betrachten. Diese internalisierte Diskriminierung führt zu einem Teufelskreis, in dem sich die betroffenen Personen zunehmend von der Gesellschaft entfremden und das Gefühl entwickeln, dass ihre Bemühungen und ihr Potenzial nie anerkannt werden. Die Akzeptanz ihrer Diagnose kann unter diesen Umständen als Stigma wahrgenommen werden, was sie noch mehr in ihrem Selbstbild belastet (Sciberras et al., 2023).

- Psychische und emotionale Belastung: Die ständige Auseinandersetzung mit Stigmatisierung hat auch psychische Auswirkungen. Betroffene sind oft mit Angstzuständen, Depressionen oder anderen emotionalen Belastungen konfrontiert, da sie sich ständig mit der Vorstellung auseinandersetzen müssen, dass ihre Symptome als negativ oder abweichend wahrgenommen werden. Das Gefühl, nicht den sozialen Normen zu entsprechen, kann zu chronischem Stress und einem Zustand der Überforderung führen. Diese psychischen Belastungen können wiederum die ADHS-Symptome verstärken und den Teufelskreis von Stigmatisierung und mentaler Belastung weiter anheizen (Sciberras et al., 2023).

Langfristige Folgen der Stigmatisierung

Die Auswirkungen der Stigmatisierung von ADHS sind nicht nur kurzfristig spürbar, sondern können sich auch langfristig auf das Leben der betroffenen Personen auswirken. Wenn die Stigmatisierung nicht durch Aufklärung und Verständnis abgebaut wird, können die negativen Auswirkungen tief in der Lebensgeschichte der Betroffenen verankert werden. Dies kann dazu führen, dass sie im Erwachsenenalter Schwierigkeiten haben, ihre Stärken zu erkennen und zu nutzen, was ihren beruflichen und sozialen Erfolg einschränken kann. Zudem kann die mangelnde Unterstützung in der Kindheit oder Jugend zu einer verzögerten Diagnose und Behandlung führen, was langfristige Folgen für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Betroffenen haben kann (Hinshaw & Stier, 2008).

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass wir als Gesellschaft beginnen, ADHS nicht nur als eine Störung, sondern als eine Eigenschaft zu betrachten, die besondere Herausforderungen mit sich bringt, aber auch einzigartige Stärken bieten kann. Ein Perspektivwechsel und die Förderung von Verständnis und Akzeptanz sind entscheidend, um den Teufelskreis der Stigmatisierung zu durchbrechen und den Betroffenen zu helfen, ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen (Pescosolido et al., 2021).

Wie können wir das ADHS-Stigma überwinden?

Die Überwindung des Stigmas rund um ADHS erfordert eine umfassende Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und den Umgang mit Betroffenen. Ein Perspektivwechsel beginnt mit der Aufklärung und dem Erlernen eines differenzierten Blicks auf ADHS. Das Verständnis, dass ADHS eine neurobiologische Grundlage hat und keine „Charakterschwäche“ ist, kann helfen, die negativen Stereotype und Vorurteile zu entkräften. Wenn wir als Gesellschaft besser informiert sind, können wir nicht nur Missverständnisse vermeiden, sondern auch eine respektvolle und unterstützende Haltung entwickeln (Hamilton, Metzger, & Willcutt, 2015). Die folgenden Schritte sind notwendig, um das ADHS-Stigma wirksam zu reduzieren und die Betroffenen besser zu unterstützen:

- Frühzeitige Aufklärung in Schulen und Unternehmen: Der Bildungsbereich spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung über ADHS. Schon in der Schule sollten Lehrer und

Schüler grundlegendes Wissen über ADHS erlangen, damit Vorurteile und Missverständnisse frühzeitig ausgeräumt werden können. Darüber hinaus können Unternehmen und Arbeitgeber ebenfalls dazu beitragen, indem sie Schulungen oder Informationsmaterialien anbieten, die die Bedürfnisse von Mitarbeitenden mit ADHS berücksichtigen. Ein besseres Verständnis in diesen Bereichen kann den Betroffenen helfen, ihre Stärken zu zeigen und gleichzeitig ihre Herausforderungen in einem unterstützenden Umfeld zu bewältigen (Hamilton, Metzger, & Willcutt, 2015).

Schüler grundlegendes Wissen über ADHS erlangen, damit Vorurteile und Missverständnisse frühzeitig ausgeräumt werden können. Darüber hinaus können Unternehmen und Arbeitgeber ebenfalls dazu beitragen, indem sie Schulungen oder Informationsmaterialien anbieten, die die Bedürfnisse von Mitarbeitenden mit ADHS berücksichtigen. Ein besseres Verständnis in diesen Bereichen kann den Betroffenen helfen, ihre Stärken zu zeigen und gleichzeitig ihre Herausforderungen in einem unterstützenden Umfeld zu bewältigen (Hamilton, Metzger, & Willcutt, 2015). - Verantwortung der Medien: Medien haben einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung von ADHS in der Gesellschaft. Filme, Serien und Nachrichtenbeiträge, die ADHS thematisieren, sollten sorgfältig recherchiert und realistisch dargestellt werden. Oft wird ADHS als eine „Modeerscheinung“ oder als eine Störung, die nur zu negativen Verhaltensweisen führt, dargestellt. Solche Darstellungen verstärken das Stigma und tragen zur Fehlwahrnehmung bei. Eine ausgewogene Darstellung ist entscheidend, um die Realität der Betroffenen widerzuspiegeln. Es sollten sowohl die Schwierigkeiten als auch die Stärken von Menschen mit ADHS aufgezeigt werden, um den Zuschauern zu helfen, das Stigma zu hinterfragen und die Vielfalt der Betroffenen zu verstehen (Weiss & Gray, 2016).

- Förderung eines inklusiven Umfelds: Die Schaffung eines inklusiven Umfelds in allen Bereichen der Gesellschaft ist von zentraler Bedeutung. In Schulen sollte ADHS nicht nur als Störung, sondern als Teil der Vielfalt innerhalb der Schülerpopulation gesehen werden. Das bedeutet, dass Schulen maßgeschneiderte Unterstützungssysteme einrichten müssen, um den Bedürfnissen von Schülern mit ADHS gerecht zu werden. Ähnliches gilt für den Arbeitsplatz, wo Unternehmen sicherstellen sollten, dass sie ein inklusives Arbeitsumfeld bieten, das die unterschiedlichen Arbeitsstile und Bedürfnisse von Menschen mit ADHS berücksichtigt. Dazu gehört auch, dass der Fokus auf den Stärken und den positiven Eigenschaften von Betroffenen gelegt wird, anstatt nur auf den Herausforderungen. Wenn Menschen mit ADHS die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, können sie ihre Fähigkeiten optimal entfalten (Weiss & Gray, 2016).

- Selbstakzeptanz und Empowerment fördern: Ein wichtiger Schritt im Umgang mit dem ADHS-Stigma ist die Förderung der Selbstakzeptanz. Menschen mit ADHS müssen lernen, ihre Störung nicht als Makel, sondern als Teil ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sie sich nicht ausschließlich über ihre Schwächen definieren, sondern auch ihre einzigartigen Fähigkeiten erkennen und schätzen. Dazu gehört, dass sie lernen, ihre Stärken zu nutzen, die oft mit der Störung einhergehen – wie Kreativität, Spontaneität und Problemlösungsfähigkeiten. Wenn Menschen mit ADHS ihre Störung akzeptieren, können sie sich selbstbewusst in der Gesellschaft bewegen und sich gegen stigmatisierende Vorstellungen wehren. Unterstützende Netzwerke, wie Selbsthilfegruppen oder Online-Communities, können hierbei eine wertvolle Rolle spielen (Weiss & Gray, 2016).

- Zusammenarbeit mit Fachleuten und Betroffenen: Ein weiterer wichtiger Schritt zur Überwindung des Stigmas ist die enge Zusammenarbeit mit Fachleuten, die über fundiertes Wissen zu ADHS verfügen, sowie mit den Betroffenen selbst. Diese Zusammenarbeit kann helfen, falsche Vorstellungen und Vorurteile aufzuklären und eine inklusivere und unterstützende Haltung zu fördern. Workshops, Seminare und Informationskampagnen, die von Experten und ADHS-Betroffenen gemeinsam durchgeführt werden, können ein effektives Mittel sein, um das Bewusstsein zu schärfen und den Dialog zu fördern (APA, 2013).

- Gesetzliche und gesellschaftliche Veränderungen: Die Anerkennung von ADHS als neurobiologische Störung sollte auch auf politischer Ebene weiter vorangetrieben werden. Eine verstärkte Förderung von Anti-Stigma-Programmen, die in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, wie Schule, Arbeit und Gesundheitswesen, implementiert werden, ist notwendig. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass ADHS-Betroffene nicht nur in ihren täglichen Herausforderungen, sondern auch im Umgang mit der Gesellschaft und in ihrer Therapie die Unterstützung erhalten, die sie benötigen (APA, 2013).